他放弃了假释,是为了留在监狱里攻读法学学位

世界在下沉,

关注并星标 VICE 中国,

不错过每一次狂欢。

“我曾经热衷于把犯罪当成一生的职业。”

阿恩·延森(Arne Jensen)平静而坦率,但他做梦都没有想到,自己能够成为一个受到良好教育的人。

延森现年38岁,已将自己生命中三分之一丢在了监狱之中。他曾先后在十家监禁机构服刑,指控他的罪名五花八门 —— 寻衅滋事、纵火、入室盗窃、非法私藏并意图出售大麻。

眼下,延森正在苦捱自己新的十二年刑期,这次拘捕他入狱,是因为他在携运六公斤哈希时被警方抓个正着。那是在2017年3月,在哥本哈根著名的克里斯钦自由城,延森突然发觉自己被执行代号 “北极光行动” 的扫毒警察包围。除了哈希,当时他身上还带着15万丹麦克朗(相当于15万多人民币)的现金。

这是丹麦历史上规模最大的哈希贩运案件。

“在我生活的街区,如果发生了入室刑事案,警察怀疑的第一个人就是我,这种滋味很不好受,” 他有现实需要,“我得尝试着探寻生活中其他的可能。”

三年前,延森的监狱导师告诉了他一件事 —— 他愿意的话,可以参加 “教育计划” 的学习,付出努力,去接受良好的教育。在那次谈话之后,延森发觉自己的生活终于迎来了盼头,可以大胆梦想、期待一种别样的人生了,那是一种与之前在铁丝网围绕下的监狱里完全不一样的生活。延森决定先努力完成中学学业。

延森说:“我也想要过上那样 ‘悠闲’ 的生活 —— 开着自己的沃尔沃汽车,在郊区有自己的房子和狗,还有其他属于我的东西。”

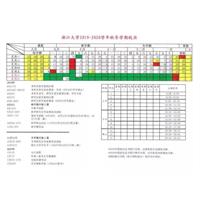

丹麦监狱和缓刑服务机构并没有统计在监服刑囚犯参加或者已经完成 “教育计划” 的具体人数,但是,据丹麦监狱和缓刑服务机构下属的 “囚犯重返社会工程” 项目负责人蒂娜·恩格尔布莱克特(Tina Engelbrecht)估算,在丹麦,有10%到20%的在监囚犯参加了 “教育计划” 。

在丹麦,关于囚犯是否有权接受教育的争辩和思考引发了政界、学术界乃至社会各界热烈的讨论。这个命题进一步揭开了庞大的哲学和伦理学思维命题深邃思辨性的冰山一角 —— 我们,人类文明社会,去惩罚人类本身的意义和理由何在 —— 我们把罪犯监禁起来的初衷,究竟是为了在保护公众权益的同时惩戒犯罪行为,还是因为我们要利用监禁刑罚能够有机会让罪犯重受教育、洗心革面并重返社会?

不过,让囚犯在监狱里接受教育是否有助于他们在获释后不再走上犯罪之路,对这个问题的研究已然有了结论。一项综合美国过去37年总计57项调查统计数据的最新研究成果显示,相比那些在服刑期间没有参加过 “教育计划” 的囚犯,参加接受过 “教育计划” 的囚犯重新犯罪的可能概率要低上28%。这篇 论文 发表在2018年5月出版的《实验犯罪学杂志》上。

社会学和刑事学专家琳达·克亚尔·米恩科(Linda Kjær Minke)在攻读博士学位时,曾经用超过1000小时的时间在丹麦一所监狱里开展人种学调查研究。2016年,在南丹麦大学讲授法学之余,琳达选择在一所安全防护级别最低的监狱启动了她的试验研究计划 —— 让法学专业的学生来到监狱,与在监囚犯们一起学习与惩戒和预防犯罪相关的课程。

托马斯(Thomas)是琳达在监狱里的学生之一,因涉毒犯罪被判处九年刑期,如今已经在监狱中熬过了六年半,他想在出狱以后像普通人一样生活,于是决定在监狱里参加高阶考试(A-levels,英国教育系统特有的标准化考试)。当发现自己对法学专业感兴趣后,托马斯申请了商业法的课程。

“琳达是个很棒的老师,” 托马斯告诉记者,“我开始学习法律完全是她的功劳,琳达让法学专业课程看起来既有趣又令人着迷。当有人愿意倾听你的心声,为你付出心血,这样的人值得你努力回报。”

克亚尔·米恩科表示,在她的职业生涯中,总是有一个问题不断地敲击她的心门。 “我们生活在同样的社会,为什么要刻意把那些犯过错误的人和与他们相似的人划分在一起,而不是让这些人和与他们完全不同的人交流,融入新的生活呢?”

在克亚尔·米恩科设立在监狱的

“试验班”

里,12名法学专业的学生与12名在监囚犯,在同样的教室学习同样的课程内容,完成课程后每个人都能够获得5个学分。这些学分可以成为法学专业学生学年总学分的组成部分,而对于像托马斯这样的囚犯来说,这些学分会在其申请学位时派上用场。克亚尔·米恩科表示:“学分的问题不是重点。囚犯们有了和其他人一样被平等对待的经历,还有机会通过努力赢取成功,这才是设立这个试验班的关键意义。”

这门课程确实给了托马斯向法学院提交就读申请的勇气,然而,不到一年,他就退学了。除了难以跟上教学进度,更主要的,是他觉得自己在监禁中申读法学学位,完全就是在进行一场 “艰苦的战斗”。

大多数囚犯都是以远程教育方式独立参加 “教育计划”。他们获准使用监狱里的设施,这意味着,囚犯们可以坐在电脑教室里,偶尔还能够得到老师的指点和帮助。

托马斯解释说:“问题就出在这里。有些人会突然开始胡闹,进而搅扰正在认真学习的其他人。监狱的教室里没有人去维持秩序,当别人开始扯淡闲聊的时候,我也会不自觉地跟着说那些屁话。结果就是,你在功课上落后了,进而失去了学习的动力。”

在攻读法学学位期间,托马斯参加的八门考试中有六门不及格。由于狱中规章严格,托马斯每周只有一次机会向他的导师请教。如果他对教授的书面回复存有疑问,或者还有其他问题,他不得不等到下一个星期才能得到答复。托马斯补充说:“没有人愿意自己被别人看成是笨蛋。放弃学业很容易,但半途而废是一种耻辱。有了正确的指引,我们一定能够完成任务,实现初衷。”

托马斯虽然没有拿到法学学位,但暑假后,他将开始在丹麦工业大学学习工程学。托马斯向丹麦监狱和缓刑服务机构提出的建议,是能让囚犯学生们能够更容易地联络到他们的老师或者导师 —— 最好是能让导师们也都待在监狱里。

“这样做对改善学习氛围意义重大 —— 我们能够得到激励,文明行事,课堂里不再有被监禁的窘迫,外面来的人越多,监狱看起来就越 ‘正常’。这只会让囚犯学生的学习效率更高,感觉更好。”

“狱中学习组织”(DLF)建立于丹麦,是一家致力于改善和提升囚犯权益保障、为囚犯争取受教育权利的组织。DLF 研究认为,目前,围绕监狱系统存在的作用和意义的争论已然失控 —— “对罪犯从严量刑加以惩处” 的呼声,与 “监狱有义务通过改造让罪犯洗心革面重返社会” 的观点冲突严重。

DLF 的创始人兼首席执行官凯特·温瑟尔(Kate Vinther)告诉记者,从严量刑会直接改变囚犯们的人生道路。“对人来说,安全感,要优先于受教育权和治疗心理疾病的权利。从严量刑的话,我们就几乎抹去了能给囚犯提供人生目标和努力方向的一切。”

在自己服刑期满后,温瑟尔创立了

DLF。在她看来,现在的监狱系统,还不能满足那些希望学习的囚犯的需要。她表示:“我们希望监狱系统中的工作者能真正关心囚犯,在学术知识和社会适应能力两个领域都能为囚犯提供帮助。我们也需要对纯体力劳动那种传统的服刑改造方式进行调整,以便让囚犯们能有更多的精力投入学习。”

如果能由自己说了算,托马斯希望,监狱里的

“教育计划”

课程都能跟克亚尔·米恩科负责的课程一样,让囚犯学生能跟那些普通学生坐在一起上课。“那种感觉真的很不一样,否则你很难得到你必需的反馈来保持学习的动力,完成学业。”

托马斯表示,“我还算聪明,但是学习这条路上的坎坷泥泞太多了,我们这儿有些人遇到的困难比我遇到的大多了。你一定得考虑他们的感受。”

不过,托马斯对自己的未来是乐观的。最近,他给一些公司打去电话,询问如果他在服刑期满后提出工作申请,他的 “犯罪前科” 是否会成为他被该公司聘任的障碍。他很欣慰,许多回应都是积极的,充满了鼓励。

而对延森来说,他参加 “教育计划” 获得的成果远远超出了他的预期。当记者试图询问他在狱中学习是否遇到了什么艰辛困苦时,延森直接打断了记者的问话说道:“困难?拜托!这是我有生以来经历过的最棒的事情了!”

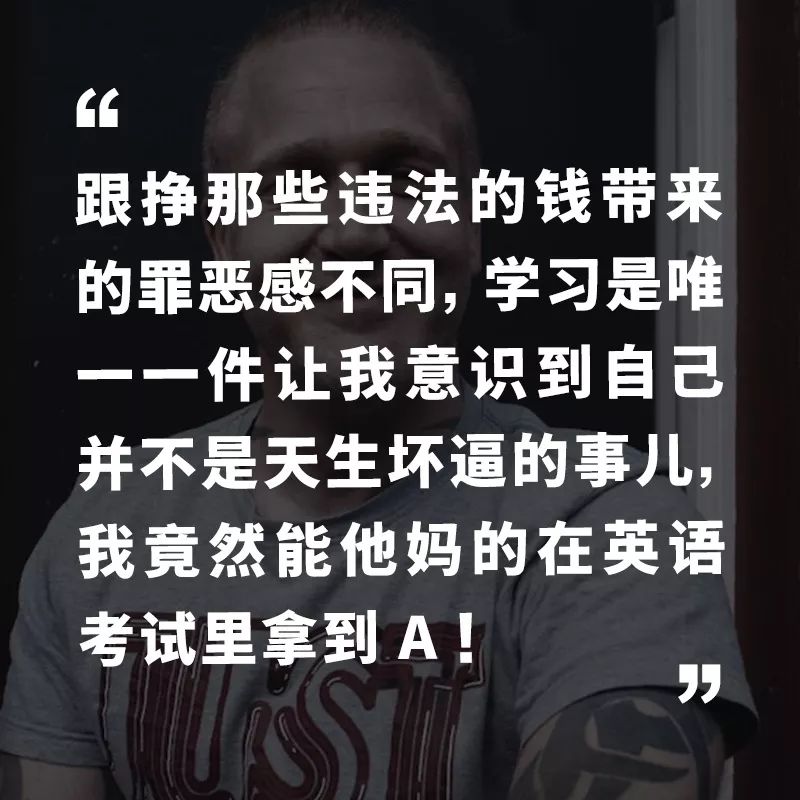

延森告诉记者,他此前的生命中唯一成功的经历就是犯罪。他说:“不像是挣那些违法的钱会带来罪恶感,到目前为止,学习是唯一一件让我意识到自己并不是天生坏种和傻逼的事情。哥们儿,我竟然能他妈的在英语考试里拿到 A!” 他大声叫着,双手在空中激动地挥舞个不停。

这个暑假结束后,延森将开始为他的高阶考试做准备,以期可以通过考试开始大学课程的学习。当记者询问他是否打算完成他的下一个学习目标时,延森说,这个问题问得不太合适:“我不知道该怎么回答你的问题,我害怕的是,如果自己不能实现学习目标,就会被打回原形,再次沦为罪犯。”

延森梦想能成为一名园林园艺师,他说,他喜爱杜鹃花的芬芳。他喜欢为玫瑰修剪枝桠,看着它们迎风绽放。事实上,他正在接受的教育对他而言意义重大,甚至,他为此都没有申请假释。如他所言,他不想把他的学业

“搞砸” 。延森原本是可以获得假释的,但为了在重返社会前完成高阶考试,他自愿选择服满刑期。